Ven 16.30-18.30 - Sab e festivi 10.00-12.00 / 15.30-18.30

Un racconto per immagini delle storie di Cotignola

Il Museo Varoli è il fulcro delle attività culturali e storico-artistiche del Comune di Cotignola, tuttavia molti sono i punti di interesse a cielo aperto che il territorio offre. Dalle strutture sforzesche che ospitano le collezioni, al progetto Dal Museo al Paesaggio e alle installazioni permanenti – come Acquae di Oscar Dominguez – è possibile seguire le orme della storia della città anche su percorsi differenti e diversificati.

Andando a ritroso nei secoli troviamo traccia del passaggio di uno dei più famosi condottieri del Trecento, ovvero John Hawkwood (1320-1394), italianizzato come Giovanni D’Acuto.

Hawkwood giunse dall’Inghilterra su territorio italiano nella seconda metà del 1300 insieme alla Compagnia Bianca, composta dagli ultimi veterani della Guerra dei Cent’anni. Un uomo duro e scaltro, mercenario dalle mille fazioni, assetato più di denaro e possedimenti piuttosto che di sangue. Si muove sulla penisola saccheggiando i più svariati territori, anche se le sue conquiste d’elezione saranno le zone toscane e romagnole. Sua vittima prediletta Siena, lontana dalla più battuta Via Francigena e dunque vulnerabile alla sua ferocia. In Romagna si muove su Bertinoro, Castrocaro, Faenza, ma soprattutto riuscirà a divenire signore di Bagnacavallo e Cotignola.

Su Cotignola è tempestivo ed esigente nelle migliorie strategiche ed urbane. Di tutto questo indotto la memoria che la nostra città conserva del suo passaggio è proprio la cosiddetta Torre D’Acuto, che oggi campeggia su Corso Sforza. La ricostruzione tuttavia, a seguito della distruzione dell’originale durante la guerra, risale agli anni Sessanta e riporta alcune incorrettezze strutturali.

In ordine cronologico consigliamo poi una visita alla chiesa conventuale di San Francesco, adiacente al cimitero, dove è possibile visitare la “Cappella degli Sforza”. Il sacello o cappella degli Sforza è situato nel corpo della chiesa di San Francesco e collegato ad essa tramite il loggiato.

La cappella era dedicata a Santa Maria degli Angeli ma fu poi trasformata in sepolcreto della famiglia Sforza, con la collocazione delle lapidi a ricordo di Elisa Patrocini o Petraccini, madre di Muzio Attendolo Sforza.

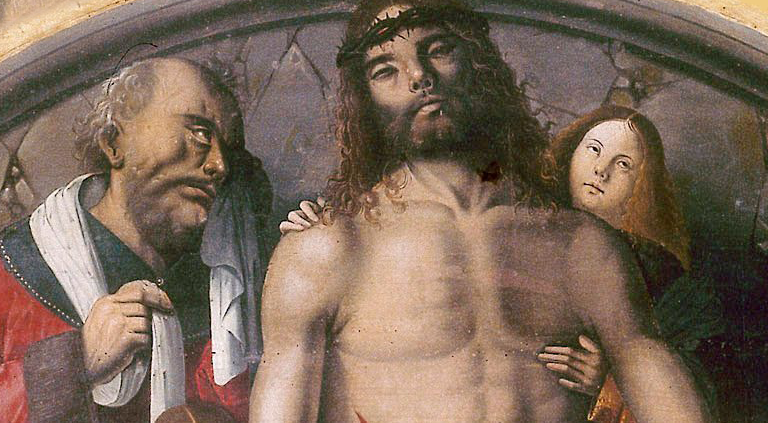

La committenza potrebbe essere attribuita ai cittadini, in segno di ringraziamento a Lodovico il Moro, che nel 1495 dichiarò Cotignola “città”. Potrebbero però essere stati anche gli Sforza stessi, in onore del capostipite, affidando l’opera a Francesco e Bernardino Zaganelli.

Gli affreschi, probabilmente eseguiti tra il 1495 ed il 1499, decorano la volta e l’abside della cappella.

Nel catino absidale della Cappella, gli interventi di restauro hanno rivelato un affresco raffigurante il “miracolo della Verna” attribuibile a Gerolamo Marchesi.

Riguardo alla storia più recente Cotignola conserva molte memorie legate alla seconda metà del Novecento.

A partire da alcuni stabili sopravvissuti agli intensi bombardamenti – sappiamo che il paese verrà raso al suolo per l’83% – come la struttura che ancora oggi ospita le Scuole Elementari o l’Ex Ospedale Tesi (Via Roma, 8), costruito nel 1749, che vede nel 1940 arrivare i primi feriti di guerra e che grazie all’operato del Dottor Polidori e di Suor Fedele Baldini sarà cruciale negli anni di stazionamento della Linea Gotica sul fiume Senio per la sopravvivenza e la cura della popolazione.

Proprio a fianco dell’Ex Ospedale vi è una curiosa abitazione contraddistinta da piccole maschere in ceramica: è Casa Magnani.

Arialdo Magnani nacque a Cotignola nel 1921 e scomparve nel 1999. Fu artista poliedrico: ceramista, pittore, poeta.

Da ragazzo, nel tempo libero, frequentò la Scuola d’Arte e Mestieri diretta da Luigi Varoli. Dopo il servizio militare, frequentò per alcuni anni, senza conseguire il diploma, il Liceo Artistico di Ravenna.

Nell’immediato dopoguerra, su indicazione del Varoli, si dedicò alla ceramica e dal 1954 al 1956 lavorò come decoratore ceramista alla Fabbrica Marmaca di San Marino.

Ritornato a Cotignola, a partire dagli anni Sessanta, si dedicò definitivamente alla pittura, alla ceramica artistica e alla poesia.

Infine la ramificazione dei possibili itinerari si addentra nel Novecento con il percorso sui Giusti fra le Nazioni che si snoda tra i seguenti punti d’interesse:

Il busto e il monumento dedicati a Vittorio Zanzi “Patriota, animatore della solidarietà ai perseguitati” nell’omonimo parco inaugurato nell’aprile del 1987 (all’altezza dell’incrocio tra via Roma e via Cairoli), ricordano la figura di uno dei cittadini più illustri di Cotignola, Vittorio Zanzi (1886-1985); repubblicano, cresciuto negli ideali mazziniani, già pluridecorato della Grande Guerra, fu il principale organizzatore e animatore della rete di solidarietà che rese possibile il salvataggio di ebrei e rifugiati. Zanzi, sfruttando al meglio le opportunità che gli venivano dall’incarico di commissario prefettizio, riuscirà infatti a procurare ai perseguitati falsi documenti d’identità, stampati nella tipografia comunale e compilati da funzionari dell’anagrafe, e a nascondere queste famiglie in varie abitazioni di Cotignola.

Collocato a ridosso dell’argine del fiume Senio, lungo la strada provinciale che porta a Lugo, ospita una lapide con incisi i nomi degli ebrei rifugiati e nascosti a Cotignola affiancati dai nomi di chi ha offerto loro protezione e ospitalità. La stele, inaugurata nel 1987, è inserita in un boschetto denominato nel 2002 Il Giardino dei Giusti; qui l’amministrazione comunale ha messo in dimora quarantuno alberi (uno per ogni vita salvata) con al centro un cedro del Libano, albero simbolo di Israele, davanti al quale giacciono sei grossi sassi a raffigurare idealmente i 6 milioni di ebrei uccisi nella Shoah.

Nell’aprile 2012 è stata inaugurata a Palazzo Sforza una nuova sezione del Museo civico Luigi Varoli dedicata ai quattro cotignolesi insigniti del titolo di Giusti tra le Nazioni; la sezione raccoglie materiale d’archivio tra cui filmati e fotografie, due documentari, rispettivamente di Fabrizio Varesco e Nevio Casadio, un’installazione multimediale dell’artista David Loom e alcune tavole del fumetto di Marina Girardi e Rocco Lombardi L’Argine, oltre ad altre pubblicazioni sull’argomento.

Nel 2013, in piazzale Amendola, all’interno del più ampio progetto di street art Dal museo al Paesaggio, un muro dipinto dal Collettivo Fx.

Collocata presso la canonica di Budrio di Cotignola ricorda l’opera del medico ebreo Marco Oppenheim durante il periodo di ospitalità concesso alla sua famiglia qui rifugiata.

Le lapidi con i nomi di tutti i caduti, civili e militari, poste nel 1965 sulla facciata sud di Palazzo Sforza, ricollocate nel 2003 all’interno della Chiesa del Pio Suffragio, sacrario dei caduti inaugurato nel novembre 1995 dopo anni di lavori e restauri insieme all’attiguo campanile.

Un’area verde posta dinanzi al ponte sul fiume Senio e inaugurata nel 1977 con il Monumento alla Resistenza; qui si trova anche il monumento dedicato ai soldati alleati Neozelandesi che, aggregati all’armata britannica, liberarono Cotignola, e sul cui retro è affissa la lapide commemorativa dell’Operazione “Bandiera Bianca” che ricorda l’impresa del prete Don Stefano Casadio e del partigiano comunista Luigi “Leno” Casadio la mattina del 10 aprile 1945. Entrambe le lapidi sono state eseguite nel 1995.

Casa Varoli >

Via Cairoli 5/A e C.So Sforza 24 – 48033 Cotignola RA

Palazzo Sforza >

C.So Sforza 21 – 48033 Cotignola RA

Venerdì 16.30-18.30

Sabato, domenica e festivi

10.00-12.00 / 15.30-18.30

Ingresso gratuito